Dopo il rancore, la cattiveria

Al volgere del 2018 gli italiani sono soli, arrabbiati e diffidenti. La prima delusione ‒ lo sfiorire della ripresa ‒ è evidente nell’andamento dei principali indicatori economici nel corso dell’anno. La seconda disillusione ‒ quella del cambiamento miracoloso ‒ ha ulteriormente incattivito gli italiani. Così, la consapevolezza lucida e disincantata che le cose non vanno, e più ancora che non cambieranno, li rende disponibili a librarsi in un grande balzo verso un altrove incognito. Una disponibilità resa in maniera pressoché incondizionata: non importa se il salto è molto rischioso e dall’esito incerto, non importa se si rende necessario forzare – fino a romperli – i canonici schemi politico-istituzionali e di gestione delle finanze pubbliche, a cominciare dalla messa in stato d’accusa di Bruxelles. L’Europa non è più un ponte verso il mondo, né la zattera della salvezza delle regole rispetto al nostro antico eccesso di adattismo: è una faglia incrinata che rischia di spezzarsi. Così come il Mediterraneo non è più la culla delle civiltà e la nostra piattaforma relazionale, bensì ritorna come limes, limite, linea di demarcazione dall’altro, se non proprio cimitero di tombe.

Gli italiani sono ormai pronti ad alzare l’asticella: sono disponibili a un funambolico camminare sul ciglio di un fossato che mai prima d’ora si era visto da così vicino, perfino a un salto nel buio, se la scommessa è quella poi di spiccare il volo. È quasi una ricerca programmatica del trauma, nel silenzio arrendevole delle élite, purché l’altrove vinca sull’attuale. È una reazione pre-politica che ha profonde radici sociali, che hanno finito per alimentare una sorta di sovranismo psichico, prima ancora che politico. Un sovranismo psichico che talvolta assume i profili paranoici della caccia al capro espiatorio, quando la cattiveria diventa la leva cinica di un presunto riscatto e si dispiega in una conflittualità latente, individualizzata, pulviscolare e disperata, ma non più espressa nelle manifestazioni, negli scioperi, negli scontri di piazza tipici del conflitto sociale tradizionale.

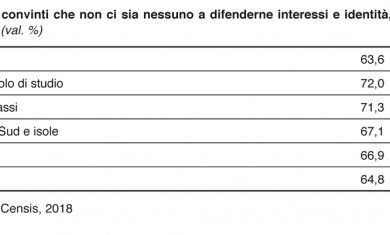

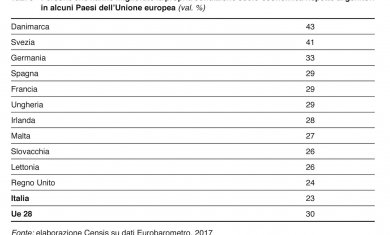

Il processo strutturale chiave dell’attuale situazione è l’assenza di prospettive di crescita, individuale e collettiva. Ne è prova il fatto che oggi il 63,6% degli italiani è convinto che nessuno ne difende interessi e identità, devono pensarci da soli, e la percentuale sale al 72% tra chi possiede un basso titolo di studio (al massimo, la licenza media) e al 71,3% tra chi può contare solo su redditi bassi (tab. 2). L’Italia è ormai il Paese dell’Unione europea con la più bassa quota di cittadini che affermano di aver raggiunto una condizione socio-economica migliore di quella dei genitori: il 23%, contro una media dell’Ue del 30%, contro quote che nei Paesi al vertice della graduatoria sono pari al 43% in Danimarca e al 41% in Svezia, contro percentuali più alte in Paesi omologhi come Germania (33%), Francia e Spagna (29%) (tab. 3). Il 96% delle persone con un basso titolo di studio e l’89% di quelle a basso reddito sono convinte che resteranno nella loro condizione attuale, ritenendo irrealistico poter diventare benestanti nel corso della propria vita. E solo il 45% degli italiani ritiene di avere le stesse opportunità degli altri di migliorare nella vita, mentre la media Ue si attesta al 58%.

La dimensione culturale della insopportazione degli altri sdogana ogni sorta di pregiudizio: il 43,2% degli italiani non vuole convivenze tra persone non sposate, il 37,1% è paladino della tradizionale divisione dei ruoli (l’uomo al lavoro e la donna in casa con i figli) e il 22,7% è convinto che le faccende domestiche debbano sempre e comunque essere in capo alle donne, che lavorino fuori casa o meno (lo pensa anche il 19,7% delle donne stesse). Le diversità dagli altri sono percepite come pericoli da cui proteggersi: il 69,7% degli italiani non vorrebbe come vicini di casa rom, zingari, gitani, nomadi, il 69,4% persone con dipendenze da droghe o alcol, il 24,5% persone di altra etnia, lingua o religione. Sono i dati di un cattivismo diffuso ‒ dopo e oltre il rancore ‒ che erige muri invisibili, ma non per questo meno alti e meno spessi. Il 52% dei cittadini è convinto che si fa di più per gli immigrati che per gli italiani, quota che raggiunge il 57% tra le persone con redditi bassi.

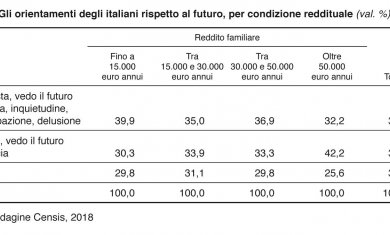

In tale contesto, il futuro atteso è una pura estrapolazione del traballante presente, se il 35,6% degli italiani è pessimista perché scruta l’orizzonte davanti a sé con paura, inquietudine, preoccupazione e delusione, il 31,3% è incerto e solo il 33,1% è ottimista e fiducioso che le cose andranno meglio (tab. 4).

La raziocinante ricerca di un egolatrico compiacimento nei consumi

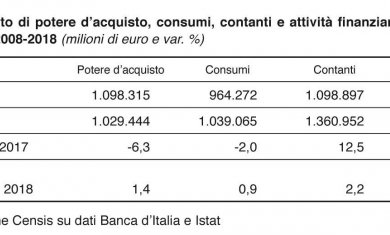

Il potere d’acquisto delle famiglie italiane è ancora inferiore del 6,3% in termini reali rispetto a quello del 2008 (tab. 5). E i soldi restano fermi, preferibilmente in contanti:

— rispetto al 2008, nel 2017 si è registrato un +12,5% in termini reali dei contanti, a fronte di un più ridotto incremento (+4,4%) riferito al totale delle attività finanziarie delle famiglie;

— e rispetto al 2017, oggi si rileva ancora un +2,2% per i contanti, a fronte di un -1,5% per le attività finanziarie complessive.

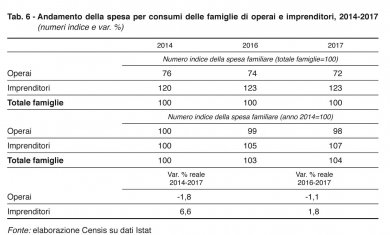

La forbice nei consumi tra i diversi gruppi sociali si è visibilmente allargata e incrocia il depotenziamento della capacità di spesa di quelli più deboli. Nel periodo 2014-2017, le famiglie operaie hanno registrato un -1,8% in termini reali della spesa per consumi, mentre quelle degli imprenditori un +6,6%. Fatta 100 la spesa media delle famiglie italiane, quelle operaie si posizionano oggi a 72 (a 76 nel 2014), quelle degli imprenditori a 123 (a 120 nel 2014) (tab. 6).

Molto difficilmente beni e servizi che non accendono desideri specifici dei singoli consumatori – divenuti ferocemente intelligenti nell’adottare una logica di egolatrico compiacimento – hanno una potenza attrattiva sufficiente per vincere la tendenza a tenere i soldi fermi, preferibilmente in forma cash. Questa complessa dinamica spiega come mai non vinca sempre e comunque il prezzo più basso, ma spesso la sapiente miscela di prezzo e valore aggiunto soggettivo apprezzato dal consumatore.

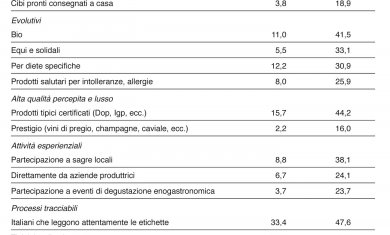

Ecco perché decollano consumi (tab. 7):

— ibridi, in cui prodotti e servizi sono a volte indistinguibili, a volte all’origine di una entità completamente nuova, come per i cibi cucinati consegnati a domicilio dagli operatori del food delivery (3,8 milioni di italiani vi fanno ricorso regolarmente) o per diverse forme di sharing di beni e servizi (2,8 milioni di italiani);

— evolutivi, con qualcosa in più o in meno a livello merceologico o nei processi produttivi e distributivi, come ad esempio i prodotti salutari per intolleranze e allergie, vere o presunte (8 milioni di italiani vi ricorrono con regolarità e altri 17,9 milioni di tanto in tanto), quelli per diete particolari (12,2 milioni di acquirenti abituali), quelli bio (11 milioni) o quelli altamente sostenibili (5,5 milioni di consumatori acquistano con regolarità prodotti valutati equi e solidali);

— di alta qualità percepita e del lusso, con 15,7 milioni di italiani che acquistano regolarmente prodotti tipici certificati, Dop e Igp, e 2,2 milioni che comprano cibi o bevande di prestigio, come vini di alta qualità, champagne, caviale, tartufi, ecc.;

— esperienziali, con 8,8 milioni di italiani che partecipano regolarmente a sagre locali, 6,7 milioni che acquistano prodotti direttamente dalle aziende produttrici, 5 milioni che fanno viaggi e vacanze in territori di enogastronomia e 3,7 milioni che partecipano a vari eventi centrati su specifici prodotti o servizi che poi acquistano;

— dai processi trasparenti e tracciabili, visto che 33,4 milioni di italiani leggono con attenzione le etichette dei prodotti alimentari e 22,6 milioni vogliono comprare prodotti locali, possibilmente a chilometro zero;

— sperimentali, con 4,3 milioni di italiani che consumano regolarmente cibi asiatici (sushi, tofu e piatti cinesi) e 17 milioni che lo fanno di tanto in tanto.

Uno vale un divo: una società senza più miti, né eroi

Con tutta la loro potenza iconoclasta, internet e i media digitali personali sono diventati le tecnologie dell’immaginario dominanti. E abbiamo finito per sacrificare ogni mito, divo ed eroe sull’altare del soggettivismo, potenziato nei nostri anni dalla celebrazione digitale dell’io.

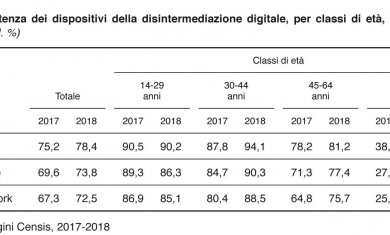

I dispositivi d’elezione della disintermediazione digitale continuano la loro corsa inarrestabile, allargando il loro campo d’azione e battendo anno dopo anno nuovi record in termini di diffusione e di moltiplicazione degli impieghi. Secondo una logica di quasi perfetta sovrapposizione tra di loro, oggi il 78,4% degli italiani utilizza internet, il 73,8% gli smartphone con connessioni mobili e il 72,5% i social network. Nel caso dei giovani (14-29 anni) le percentuali si innalzano rispettivamente al 90,2%, all’86,3% e all’85,1% (tab. 9). I consumi complessivi delle famiglie non sono ancora tornati ai livelli pre-crisi (-2,7% in termini reali nel 2017 rispetto al 2007), ma la spesa per i telefoni è più che triplicata nel decennio (+221,6%): nell’insieme, si tratta di 23,7 miliardi di euro per cellulari, servizi di telefonia e traffico dati nell’ultimo anno.

Viviamo nel pieno dell’era biomediatica, in cui si è rovesciato il rapporto tra l’io e il sistema dei media: il soggetto ne è diventato il protagonista centrale, fino al punto che i suoi pensieri, le sue opinioni, le sue immagini, le sue esperienze, pezzi della sua biografia diventano il contenuto stesso della comunicazione. Con la conseguente rottura del meccanismo di proiezione sociale che in passato veniva attivato dalla fascinazione esercitata dal pantheon delle celebrità. Nell’era biomediatica, in cui uno vale un divo, siamo tutti divi. O nessuno, in realtà, lo è più.

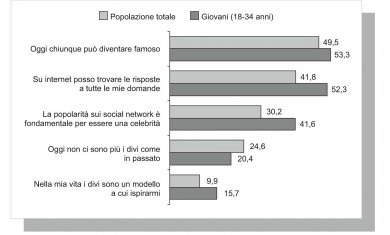

La metà della popolazione è convinta che oggi chiunque possa diventare famoso: lo pensa il 49,5% degli italiani, percentuale che sale al 53,3% tra i giovani under 35. Un terzo ritiene che la popolarità sui social network sia un ingrediente “fondamentale” per poter essere una celebrità, come se si trattasse di talento o di competenze acquisite con lo studio (il 30,2%, fino al 41,6% tra i 18-34enni). Ma, allo stesso tempo, un quarto degli italiani afferma che oggi i divi semplicemente non esistono più (il 24,6%). E comunque appena uno su 10 dichiara di ispirarsi ad essi come miti da prendere a modello nella propria vita (il 9,9%). In più, 4 persone su 10 credono di poter trovare su internet le risposte a tutte le domande (il 41,8%, il 52,3% tra i giovani) (fig. 2).

Sconfessione e rinuncia hanno riguardato prima le élite nelle loro diverse espressioni, in particolare con riferimento a una classe dirigente dileggiata e a un ceto politico detronizzato. E ora con l’establishment viene giù anche il pantheon dei divi. L’effetto della fine dello star system è dunque un falso movimento: la rottura di quel fisiologico meccanismo sociale di tipo aspirazionale che in passato risultava utile e vitale nella società che cresceva. Se si accorcia l’arco proiettivo verso i divi, insomma, grazie ai media digitali prende forma un nuovo frame pre-politico che alla fine sviluppa il senso comune dentro il sistema pulviscolare degli account personali dei social network.

Dall’assalto al cielo alla difesa delle trincee: il salto d’epoca nella missione della politica

L’area del non voto oggi in Italia si compone di 13,7 milioni di persone alla Camera e 12,6 milioni al Senato: sono gli astenuti e i votanti scheda bianca o nulla alle ultime elezioni politiche. Nel tempo, la quota percentuale dell’area del non voto sul totale degli aventi diritto è salita dall’11,3% del 1968 al 23,5% del 1996, fino al 29,4% del 2018: una irresistibile ascesa strutturale di lungo periodo (tab. 10). Per quanto riguarda il consenso elettorale, invece, alle elezioni politiche del 1968 i primi due partiti totalizzavano il 59% dei consensi in rapporto agli aventi diritto, nel 2008 il 54,6% e nel 2018 solo il 36,3%.

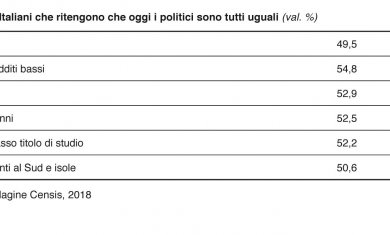

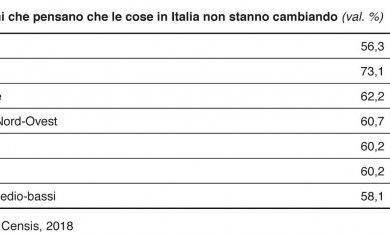

C’è stato un prima e c’è un dopo nella funzione della politica. Perché oggi sembra finito quel gioco combinatorio di identità e interessi che si proiettava nella domanda politica, anche perché sono sempre più sfumati i profili identitari dei diversi gruppi sociali e le relative constituency degli interessi. La politica sembra debba servire ad altro, se nemmeno nel momento più alto del gioco democratico – quello delle elezioni del Parlamento – riesce a ottenere la copertura sociale del passato e negli italiani catalizza estraneità o, più ancora, il rigetto espresso dall’invettiva contro l’indistinzione. Ben il 49,5% degli italiani ritiene che gli attuali politici siano tutti uguali, e la quota sale al 54,8% tra le persone a basso reddito, al 52,9% tra le donne e al 52,2% tra chi ha un titolo di studio basso, al massimo la licenza media (tab. 11).

È un senso di impotenza, più forte tra i ceti economicamente più deboli, che rafforza la convinzione che la politica sia una sfera autoreferenziale. Non sorprende, allora, che in uno degli anni a più alta discontinuità politica ed elettorale della storia repubblicana, il 56,3% degli italiani dichiara che non è vero che le cose nel nostro Paese hanno iniziato a cambiare veramente: una opinione condivisa da una maggioranza socialmente e territorialmente trasversale. Non vedono cambiamenti in atto il 73,1% degli studenti, il 62,2% degli anziani, il 60,7% dei residenti nel Nord-Ovest, il 60,2% delle donne, una percentuale uguale di cittadini laureati, il 58,1% delle persone con reddito medio-basso (tab. 12).

Bisogna riconoscere che è avvenuto un salto d’epoca nella funzione specifica della politica: all’opera di mediazione e composizione si è sostituito il meccanismo della polarizzazione. Soprattutto, all’assalto al cielo di un tempo – di fatto realizzato, dal dopoguerra in avanti, in mezzo secolo di paziente ricomposizione di identità e interessi dei diversi gruppi sociali – si è sostituita oggi una prosaica difesa nelle trincee a terra, che vuol dire che la politica si limita a dare voce e vigore a una mesta guerra dei penultimi contro gli ultimi.

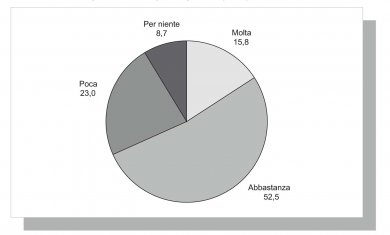

La sfiducia nella politica raggiunge l’apice in relazione alle fake news, come se in fondo l’abilità nel muoversi nella post-verità fosse la cifra del successo politico: infatti, complessivamente ben il 91,3% degli italiani ritiene che la diffusione delle “bufale” in rete conti in qualche modo nell’orientare politicamente l’opinione pubblica: di questi, il 68,3% ritiene che contano “molto” o “abbastanza” (fig. 3).

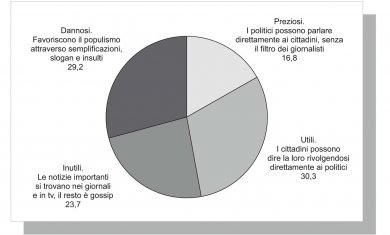

La funzione dei social network nella comunicazione politica è definita “inutile” o addirittura “dannosa” dal 52,9% degli italiani, mentre il 47,1% li giudica al contrario “utili” o “preziosi” perché eliminano ogni filtro nel rapporto tra cittadini e leader politici (fig. 4).

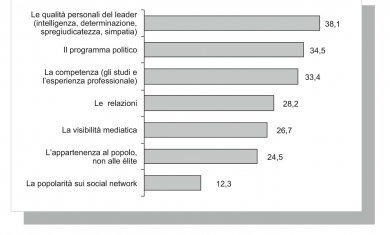

Non può stupire allora neanche che, tra i fattori ritenuti importanti dagli italiani per avere successo in politica oggi, al primo posto vengono collocate le qualità personali del leader: intelligenza, determinazione, simpatia, spregiudicatezza (38,1%). Prima e più ancora del programma elettorale stesso (34,5%) e della competenza (cioè gli studi e l’esperienza professionale: 33,4%) (fig. 5).