La leadership perduta dell’Unione europea

Nell’Unione europea vive il 6% della popolazione mondiale, si produce il 22% del Pil e l’euro – la valuta di 19 Paesi sui 28 aderenti all’Ue – è attualmente il secondo mezzo di pagamento negli scambi planetari. La Ue rappresenta, inoltre, lo spazio più pacifico del mondo, con 15 Paesi su 25 con il più basso livello del Global Peace Index, pubblicato dall’Institute for Economics and Peace.

Oggi la dimensione sociale ed economica dell’area dell’euro e dell’Ue a 28 Paesi sembra confermare una certa omogeneità fra i due raggruppamenti. I 19 Paesi che hanno adottato l’euro coprono buona parte del Pil complessivo e della popolazione, i tassi di crescita nel 2017 risultano allineati intorno al 2,4%, il rapporto debito/Pil è in media al di sotto del 90% in entrambi i casi. Sul piano sociale le differenze non sembrano eccessive: al più alto Pil pro-capite dell’area dell’euro (quasi 33.000 euro annui, contro i 30.000 dell’intera Ue) si affianca un tasso di disoccupazione di un punto e mezzo in più fra chi non aderisce alla moneta unica. La quota di popolazione esposta al rischio di povertà o esclusione sociale si aggira per le due aree intorno al 22% (tab. 13).

Ma da una lettura più dettagliata emerge però, in tutta la sua evidenza, il fallimento dei processi di convergenza su cui l’Ue aveva puntato. Fra i 19 Paesi aderenti all’euro, in realtà, solo 7 mostrano un rapporto debito/Pil inferiore al 60% come stabilito negli accordi di Maastricht, e degli altri 12 solo 4 presentano una quota superiore al 100%. La concentrazione in questa parte della graduatoria dei Paesi mediterranei (ad eccezione del Belgio) ha surrettiziamente provocato un latente rinserramento degli Stati del Nord Europa nei confronti di quelli del Sud: elemento, questo, che negli anni passati non ha certo facilitato, ad esempio, la ricerca di soluzioni adeguate a un problema tutto sommato circoscritto come quello della Grecia (tab. 14).

Le ragioni economiche dello stare insieme

Guardando l’intervallo 2010-2017, si percepisce l’anomalia del nostro Paese: mentre il dato medio europeo vede i principali aggregati economici posizionarsi in territorio positivo a partire dal 2013, per l’Italia si dipanano ulteriori 4 anni di posizionamento al di sotto dell’asticella posta nel 2010. Solo il dato relativo all’export cresce (+26,2%). Rispetto al 2010 gli investimenti sono ancora all’89,4% del valore di allora, i consumi delle famiglie al 97,4%, la spesa delle amministrazioni pubbliche al 99,1%. E il Pil si colloca ancora in territorio negativo: il 99,7% del valore registrato nel 2010, a fronte di un dato medio europeo del 110,6% .

Oggi solo il 43% degli italiani pensa che l’appartenenza all’Ue abbia in qualche modo giovato all’Italia. Le nostre valutazioni ci collocano all’ultimo posto in Europa, addirittura dietro la Grecia delle sanzioni e dietro il Regno Unito della Brexit. Tutto ciò in un contesto europeo complessivo che vede prevalere di gran lunga i giudizi positivi sui benefici derivanti dall’appartenenza del proprio Stato all’Ue (la percentuale media è al 68%).

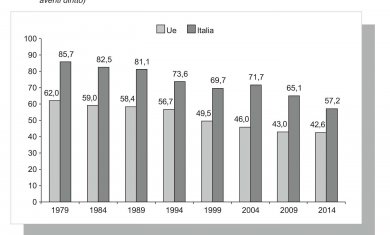

Eppure, finora nel nostro Paese i cittadini hanno sempre mostrato interesse per l’individuazione della rappresentanza comunitaria, partecipando alle elezioni europee con percentuali di affluenza di gran lunga superiori alla media dell’Unione. Non solo Regno Unito e Spagna, ma anche Francia e Germania votano meno di noi alle elezioni europee (anche nel 2014) (fig. 8).

Guardando dentro l’Europa si individuano motivazioni molto solide affinché il nostro Paese consideri seriamente i vantaggi dello “stare insieme”:

— l’export, che nel 2017 ha presentato una crescita molto significativa, pur a fronte di un primo ritracciamento nelle più recenti rilevazioni mensili del 2018. Le esportazioni di merci nel 2017, in particolare, hanno superato i 448 miliardi di euro (+7,4% rispetto al 2016), con un saldo commerciale positivo di 47,5 miliardi. Questo ha fatto sì che l’Italia confermasse il proprio ruolo di 9° Paese esportatore al mondo, con una quota di mercato del 2,9% (il 3,5% se si considerano solo le attività manifatturiere). Anche la partecipazione dei soggetti economici è in costante crescita. Le imprese esportatrici sono oggi 217.431: questo significa che rispetto al 2012 8.431 imprese in più si sono affacciate sui mercati globali. Bisogna però considerare che tutta questa massa di soggetti, di volumi e di valori economici si muove per la gran parte dentro l’Europa, trovando mercati sufficientemente ampi e ben intonati, molto interessati ai prodotti italiani e soprattutto molto ben regolati;

— la regione alpina è il territorio cerniera tra l’Italia e il resto d’Europa. Le dinamiche del commercio estero dell’Italia sono dunque fortemente riconducibili alla corretta e comune gestione di questo spazio tanto delicato quanto strategico. Se negli scambi commerciali dell’Italia con il resto del mondo la portualità svolge un ruolo decisivo (il 61,8% degli scambi in volume avviene, infatti, all’interno del sistema dei porti italiani, mentre i valichi alpini stradali e ferroviari assorbono solamente il 24,8% delle merci movimentate), guardando gli scambi con l’Europa la situazione si presenta diametralmente opposta: il 72,9% delle merci viene scambiato attraversando la regione alpina e solo il 21,4% è movimentato nei porti;

— l’Europa rappresenta un grande mercato interno di cui l’Italia non può che beneficiare. Lo si capisce anche guardando i dati dei flussi turistici: le recenti rilevazioni della Banca d’Italia attestano, infatti, che su 90,6 milioni di viaggiatori stranieri che sono entrati in Italia nel 2017, ben 63,3 milioni (il 69,9% del totale) provengono da Paesi europei. A questo occorre aggiungere che dei 39,2 miliardi di euro spesi in Italia dai turisti stranieri, 22,8 miliardi sono attribuibili ai turisti europei (il 58,2% del totale).

Crescere nell’innovazione: il traino comunitario

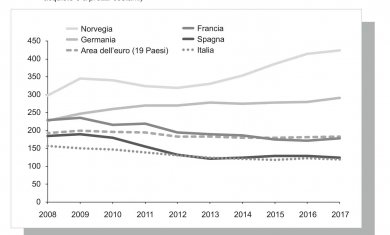

Nel nostro Paese i temi dell’innovazione e della ricerca fanno molta fatica a imporsi nel dibattito pubblico e sembrano sotto traccia anche nell’agenda politica attuale. È sufficiente guardare l’andamento della spesa pubblica destinata alla ricerca, che è in costante diminuzione sia in valori assoluti (è scesa da poco meno di 10 miliardi di euro nel 2008 a poco più di 8,5 miliardi nel 2017), sia rapportandola agli abitanti e calcolandola a parità di potere di acquisto, per riuscire meglio a effettuare comparazioni tra Paesi anche molto differenti tra loro. L’andamento della spesa pro-capite nell’area dell’euro mostra una progressiva contrazione dei fondi pubblici destinati alla ricerca e allo sviluppo in un periodo in cui l’economia nel complesso ha subito due periodi di profonda crisi (finanziaria prima, economica poi). In Italia la spesa è passata dai 157,5 euro per abitante del 2008 ai 119,3 euro del 2017, con una leggera ripresa nel 2016 in controtendenza rispetto a tutto il periodo.

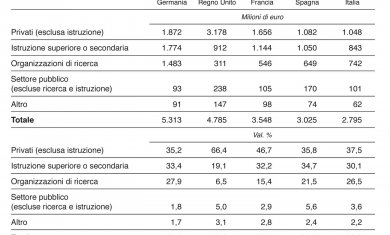

Per poter competere nella dimensione dell’innovazione, l’unica chance dell’Italia è quella di una maggiore integrazione nei processi che si realizzano a livello comunitario: per beneficiare della crescita complessiva dell’area geo-economica di riferimento e del traino che l’Unione europea esercita attraverso programmi di spesa destinati ai singoli Paesi, come Horizon 2020. Dei quasi 77 miliardi di euro previsti nel budget del programma 2014-2020 ne sono già stati assegnati oltre 33 miliardi, di cui 2,8 all’Italia. Il nostro Paese è il 5° per finanziamenti ricevuti dopo Germania, Regno Unito, Francia e Spagna, ma è il 4° per numero di progetti finanziati: il 9,5% dei quasi 92.000 progetti che hanno ricevuto il contributo Ue è italiano. Il programma Horizon 2020 ha contribuito allo sviluppo di progetti innovativi promossi da imprese italiane finanziandole con oltre un miliardo di euro (pari al 37,5% del totale dei finanziamenti ricevuti dal nostro Paese). Oltre il 20% delle imprese finanziate è costituito da piccole o medie aziende, spesso in rete con altre imprese dello stesso tipo in diversi Paesi europei (tab. 17).

I persistenti squilibri nella formazione del capitale umano

L’Italia investe in istruzione e formazione il 3,9% del Pil, mentre la media europea è del 4,7%. Investono meno di noi solo Slovacchia (3,8%), Romania (3,7%), Bulgaria (3,4%) e Irlanda (3,3%).

Il divario più profondo con lo scenario europeo si osserva proprio in relazione a due elementi sintomatici dello stato di salute di un sistema-Paese che intende rispondere alle sfide globali (tab. 20):

— ben 13 punti percentuali di distanza ci separano dal resto d’Europa in relazione alla quota di popolazione giovane laureata. Tra il 2014 e il 2017 i laureati italiani tra i 30 e i 34 anni passano dal 23,9% al 26,9%, ma nello stesso periodo la media Ue sale dal 37,9% al 39,9% (sfiorando tra l’altro l’obiettivo del 40% fissato per il 2020);

— sono addirittura 25 i punti percentuali di distacco in merito al tasso di occupazione dei giovani 20-34enni almeno diplomati che hanno conseguito il titolo più elevato tra 1 e 3 anni prima. Anche in questo caso il miglioramento della performance italiana è evidente, in quanto si passa dal 45% del 2014 al 55,2% del 2017, ma nello stesso periodo la media Ue sale dal 76% all’80,2%.

Tra i fattori di debolezza si aggiungono anche:

— gli abbandoni precoci dei percorsi di istruzione, che nel 2017 riguardano il 14% dei giovani 18-24enni, valore che si confronta con il 10,6% della media Ue;

— le basse performance dei 15enni italiani nelle indagini Ocse-Pisa: il 21% ha conseguito risultati insufficienti in lettura (il 19,7% è la media Ue), il 23,3% in matematica (22,2% media Ue) e il 23,2% in scienze (20,6% media Ue); per di più, tra il 2012 e il 2015 si osserva un peggioramento del dato in relazione a lettura e scienze;

— la partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente, che si attesta sul 7,9% nel 2017 (era l’8,1% nel 2014), mentre a livello europeo il tasso di partecipazione è pari al 10,9%.

Anche nella distribuzione delle risorse disponibili in base ai diversi livelli scolastici e universitari, al tradizionale strabismo che vedeva il nostro Paese investire più degli altri nei segmenti scolastici iniziali e molto meno nell’università, si è sostituito un omogeneo volare basso che ci colloca in tutti i casi al di sotto della media europea. A parità di potere d’acquisto, la spesa per allievo risulta comunque inferiore alla media europea di 230 dollari anche nella scuola primaria, per poi salire a una differenza di 917 dollari pro-capite nella secondaria di I grado, fino ai 1.261 dollari nella scuola secondaria di II grado. Il divario più ampio rimane quello relativo all’educazione terziaria: mentre in Italia si spendono 11.257 dollari per studente (valore che scende a 7.352 se si escludono le spese per ricerca e sviluppo), la media europea è pari a 15.998 dollari (11.132 dollari senza la R&S), con una differenza dunque di ben 4.741 dollari (tab. 21).

Le quattro Europe: identità plurime e punti di rottura

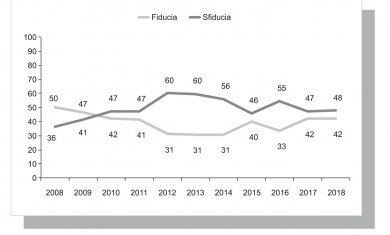

Serpeggia oggi una diffusa e cronica mancanza di fiducia nei confronti delle istituzioni dell’Unione europea. Tuttavia, se si prendono in esame i due periodi pre-elettorali più recenti (2014-2018), negli ultimi tempi la reputazione dell’Ue ha conosciuto una fase di risalita. Infatti, alla vigilia delle elezioni europee del 2014, nel mezzo della crisi, la percentuale dei cittadini dei 28 Stati membri che dichiaravano di avere fiducia nell’Ue era pari al 31%, ovvero ben 11 punti in meno del valore registrato nella primavera di quest’anno (42%) (fig. 16).

Mettendo a fuoco la correlazione tra il giudizio espresso dai cittadini sull’operato dell’Ue e il grado di soddisfazione espresso per la situazione nazionale, emergono 4 Europe:

— la prima si riferisce al gruppo, più numeroso, dei cittadini soddisfatti con riferimento ad entrambe le dimensioni. Esiste una connessione forte tra il livello di gradimento manifestato per l’Unione europea da parte di chi vive in contesti nazionali valutati positivamente. Vale per Paesi Bassi, Finlandia, Lussemburgo, Danimarca, Irlanda, Svezia, Germania, Malta, Estonia e Belgio. Non è casuale che la maggior parte degli abitanti di questi Paesi consideri la crescita economica tra i principali benefici derivanti dall’appartenenza comunitaria. Non è secondario, inoltre, che tutte queste realtà abbiano registrato una forte risalita post-crisi, con una variazione positiva del Pil nel periodo 2012-2017 che oscilla tra il +55,3% in termini reali dell’Irlanda e il +4% della Finlandia;

— al contrario, nelle comunità in cui la fiducia nell’Europa è minima o comunque bassa (Grecia, Italia, Francia, Regno Unito e Spagna), anche il giudizio sulla situazione interna è negativo. In questo caso, quindi, non si può non riflettere su quanto la diffusione di un “mal d’Europa” rappresenti l’esito di una dinamica collegata alle insicurezze percepite a livello personale o riferite alla agende non rassicuranti dei singoli governi. Dalla rilevazione dell’Eurobarometro del settembre 2018, infatti, risulta che in 4 di questi Paesi la maggioranza dei cittadini ha indicato la disoccupazione tra le minacce dalle quali sperano di essere difesi da Bruxelles. Il timore di rimanere senza un’occupazione raggiunge l’83% in Grecia, il 69% in Italia, il 62% in Spagna e il 48% in Francia, a fronte di una media europea del 44%. La Croazia e la Repubblica Slovacca sono contraddistinte contemporaneamente da una bassa valutazione dello scenario di politica interna e da un tasso di fiducia per l’Ue nella media;

— un trend inverso caratterizza alcuni Paesi dell’Est, che partono da una valutazione negativa del contesto nazionale, ma appaiono fortemente proiettati verso l’Europa e i vantaggi che derivano dall’appartenenza all’Ue, come accade in Lituania, Bulgaria, Lettonia e Romania. A questi Paesi va sommato il Portogallo, che con un 57% di cittadini fiduciosi nell’Ue e un 50% di soddisfatti della situazione interna si distacca dalla posizione dei Paesi del Mediterraneo;

— l’ultimo gruppo di Paesi si caratterizza per una netta posizione “sovranista”: Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria e Polonia dichiarano un buon livello di soddisfazione generale per lo stato del proprio Paese (l’Austria arriva all’87%) e mostrano allo stesso tempo una tiepida benevolenza nei confronti di Bruxelles.

I giovani europeisti e le diversità culturali come destino

Le giovani generazioni in Europa sono una minoranza. La quota di cittadini europei di età compresa tra 15 e 34 anni è pari al 23,7%, quella dei giovanissimi (15-24 anni) ha un’incidenza di poco superiore al 10%. In dieci anni, dal 2007 al 2017, la coorte dei 15-34enni si è contratta dell’8%. L’Italia, con la sua quota del 20,8% di giovani di età compresa tra 15 e 34 anni sulla popolazione complessiva, di tutti i 28 Paesi membri dell’Ue è quello con la più bassa quota percentuale di giovani, diminuita nel corso del decennio del 9,3%.

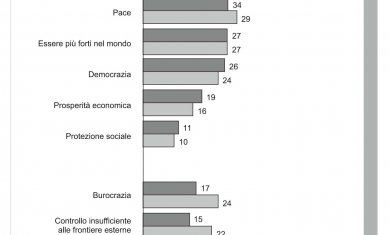

Libera circolazione, euro e diversità culturali rappresentano le tre principali accezioni attribuite all’Europa che tra i giovani trovano un più largo consenso (fig. 19).

La libertà di movimento oltre i confini dello Stato nazionale di appartenenza, che si traduce in libertà di viaggiare, studiare e lavorare ovunque all’interno dei confini dell’Ue, è apprezzata dal 58% dei 15-34enni (e dal 60% dei 15-24enni), a fronte del 52% della popolazione europea complessiva. È l’ambito valoriale che i giovani e i giovanissimi di tutti i 28 Stati membri collocano al primo posto, i quali ampliano da nazionali a europei i confini del loro spazio di azione. Come è naturale che sia, perché in questi ultimi decenni la mobilità è diventata una componente ricorrente nella vita di gran parte della popolazione più giovane, che più ha fatto propria, ad esempio, l’abitudine agli spostamenti low cost, rivoluzionando le modalità del viaggiare. E si tratta anche della generazione che ha goduto maggiormente delle opportunità di learning mobility offerte dai programmi comunitari, primo fra tutti l’Erasmus, attivo sulla scena europea da più di trent’anni.

Il secondo valore in graduatoria, a cui i giovani associano maggiormente l’Unione europea, è l’euro: per il 37% dei 15-34enni (e il 38% dei 15-24enni), a fronte del 36% della popolazione totale. L’euro, valuta comune in 19 su 28 Stati membri, è considerato uno strumento per facilitare il libero scambio e la libertà di movimento di merci e persone. Non è un caso allora che tutti i giovani europei residenti nell’area dell’euro, con la sola eccezione dei maltesi e dei lituani, associno in seconda battuta il concetto di Unione europea proprio a quello della sua moneta unica.

Il terzo riferimento valoriale per i giovani è la diversità culturale, che per il 34% dei 15-34enni (e il 33% dei 15-24enni) è intrinseca nel concetto di integrazione europea, mentre è tale solo per il 29% della popolazione complessiva. Tra i giovani prevale, dunque, l’accezione di una realtà europea fondata su un patrimonio culturale condiviso ma composito, fatto di idee, convenzioni e tradizioni diverse, messo a fattore comune attraverso scambi, viaggi e soggiorni all’estero.

Con specifico riferimento ai giovani italiani, oltre 7 su 10 di loro si sentono cittadini europei (il 74% dei 15-34enni), a dimostrazione ancora una volta di quanto tale sentimento sia più diffuso tra le giovani generazioni che non nella popolazione totale (56%).